理念をつなぐ:ファミリービジネスのビジョンと文化継承

ファミリービジネスにおける“見えない資産”――経営理念やビジョンの継承は、事業の持続性と組織の一体感を支える鍵です。本記事では、理念をどう語り継ぐか、世代間の価値観の違いをどう乗り越えるか、そして“理念の見える化”を通じて企業文化を未来につなぐための具体策を紹介。資産やポジションの承継だけでは終わらせない、“魂の継承”の実践的アプローチをお届けします。

なぜ今、理念とビジョンの継承が重要なのか?

ファミリービジネスが次の世代へと受け継がれていく過程において、資産や経営ポジションといった「目に見えるもの」の承継は、もちろん避けて通れない重要な課題です。しかし、それと同等か、あるいはそれ以上に重要なのが、「理念」や「ビジョン」といった「目に見えない価値」の承継です。

企業の存在意義、経営における信念、組織に息づく文化や振る舞いの規範――こうした価値観は、創業期から長年にわたって積み重ねられてきた経験と、家族経営の中で育まれた独自の哲学に基づくものです。単なるスローガンや社是ではなく、企業の“魂”とも呼べる要素であり、その企業がその企業たる「らしさ」を形づくる根幹です。

ところが、この“らしさ”を支える無形資産は、言語化されていなかったり、経営者の頭の中にしかなかったりといった理由で、世代交代のなかで曖昧になりがちです。たとえ形式的な承継が終わっても、企業の文化や理念がうまく引き継がれていなければ、新しい世代の経営判断や組織運営にブレが生じるリスクがあります。

だからこそ今、ファミリービジネスにとって、理念やビジョンの「見える化」や「共有化」といった取り組みが、資産管理やガバナンス整備と同じくらい重要な課題となっているのです。

経営理念は誰が、どう語り継ぐべきか?

経営理念は、ファミリービジネスにおいて単なる経営スローガンではありません。それは、創業者や歴代経営者が経験や試練を通じて形成してきた価値観の結晶であり、企業が進むべき方向性を示す“羅針盤”のような存在です。

しかし、理念は「一度定めれば自動的に引き継がれる」ものではありません。とりわけ代替わりのタイミングにおいては、その“想い”を誰が、どのように語るかが、次世代への浸透度に大きく影響します。

理想的なのは、創業者や現経営者が自らの言葉で、経験を交えながら語ることです。「なぜこの事業を始めたのか」「どんな困難を乗り越えてきたのか」「何を大切にしてきたのか」――そうしたエピソードを伴って語られる理念こそが、社員や家族の心に深く届きます。

さらに、理念の継承は単なる“感情の共有”にとどまりません。次世代経営者自身が、自らの言葉でその理念を再定義し、自分なりの表現として語れるかどうかが、真の意味での継承の鍵となります。つまり、「言わされた理念」ではなく、「自分の言葉として語れる理念」が、組織を一つにする力を持つのです。

語り継ぎの場としては、ファミリー会議、社員研修、周年行事、経営方針発表会などが活用できます。公式・非公式を問わず、「語る場」「聞く場」を繰り返し持つことが、企業文化の継続性を支える礎となります。

世代間の価値観のギャップをどう埋めるか?

ファミリービジネスの継承において、理念やビジョンを受け渡す際に避けて通れないのが世代間の価値観の違いです。創業世代が築いてきた「当たり前」は、次世代にとっては必ずしも納得できるとは限らず、逆に若い世代の考えが「軽んじられている」と感じることもあります。

たとえば、創業者世代が大切にしてきた「従業員の家族的なつながり」や「地域貢献」といった価値観が、デジタル世代にとってはやや抽象的に感じられたり、具体的な経営戦略との結びつきが見えにくいこともあるでしょう。一方で、若い世代が提案する「柔軟な働き方」や「SNSを活用したブランディング」といったアイデアが、旧世代からは本質を見失っているように感じられることもあります。

こうした“見えないズレ”を放置しておくと、やがて企業の方向性そのものに食い違いが生じ、理念の形骸化や組織の分裂といった事態を招くことになりかねません。

ギャップを埋めるために大切なのは、お互いの立場や時代背景を尊重したうえで、「対話の場」を継続的に持つことです。正しさを競うのではなく、「なぜそう考えるのか」「どんな未来を描いているのか」を率直に語り合うことが、共通の理念理解を育てる土壌になります。

また、価値観の橋渡しには第三者(ファシリテーターや顧問)などを交えた対話も効果的です。外部の視点を通じて、お互いの視座や前提を“翻訳”し合うことで、摩擦を前向きな議論へと昇華させることが可能になります。

理念の継承とは、「過去を守る」ことだけでなく、「未来へつなぐ」ための柔軟さを持つことでもあります。世代間の違いをギャップではなく、“対話によって広がる可能性”と捉え直すことが、真の理念承継の第一歩となるのです。

理念を“見える化”し、企業文化として浸透させるには?

ファミリービジネスにおける経営理念やビジョンは、創業者の経験や直感に基づいた“暗黙知”として存在していることが多く、文書化されずに「空気のように受け継がれてきた」ケースが少なくありません。しかし、世代交代や組織の拡大に伴って、その“空気”は伝わりにくくなります。

そのため、理念やビジョンは“見える化”して共有可能な形に整えることが重要です。単なるスローガンや額縁の中の言葉ではなく、日々の経営判断や社員の行動指針と結びついた“生きた理念”として機能させることが求められます。

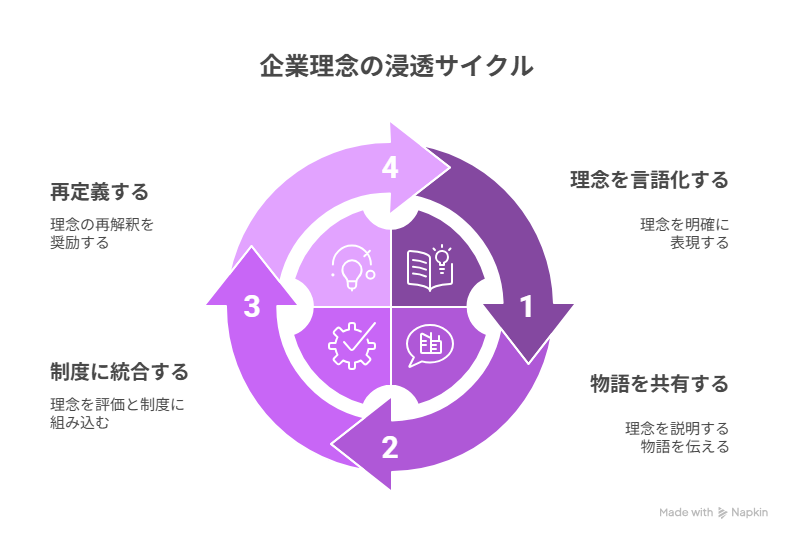

たとえば、以下のようなステップを踏むことで、理念の浸透度を高めることができます:

【STEP1】経営理念を言語化し、社内で共有する

創業者や現経営陣が、「どのような価値観を大切にしてきたのか」「どんな思いで事業を続けているのか」を言語化し、文章や映像にまとめておく。社員向けガイドラインや社内報、社是などに落とし込むことで、形として残す。

【STEP2】理念に紐づいたエピソードやストーリーを語る

単なる“理念の説明”ではなく、実際の経営判断や事業活動の中でその理念がどう活かされたのか、エピソードとして共有する。言葉よりも「具体的な行動の記憶」のほうが文化として残りやすいため、事例を通じた伝承が効果的。

【STEP3】理念を人事制度や評価軸に組み込む

経営理念と日常業務が切り離されたままでは、形骸化は避けられません。たとえば「理念に沿った行動を評価項目に加える」「ビジョンの達成度をチーム単位で可視化する」など、制度と理念をリンクさせることで、社員の“自分ごと化”が進みます。

【STEP4】次世代による再定義のプロセスを設ける

理念は固定的なものではなく、時代や環境に合わせて「再解釈」「再定義」されることで、新しい意味を持ち続けます。次世代が主体となって理念を見直すプロジェクトなどを行うことで、継承と革新の両立が可能になります。

理念やビジョンは、企業文化の“芯”となるものです。そしてそれを継承するということは、「創業者の想いを形式的に引き継ぐ」ことではなく、「それを組織の血肉にし、未来に向けて生かす」ことを意味します。

見える化された理念は、社員や家族、取引先、地域社会に対して、企業の価値観や方向性を明確に示す“共通言語”となり、信頼と共感の土台を築く力になります。

次のステップ:自社の理念を再確認してみよう

経営理念やビジョンの継承は、「特別な企業だけがやるもの」「大きな会社に必要なもの」と思われがちですが、実はどんな規模のファミリービジネスにとっても、今すぐ始められる実践的な取り組みです。

まずは、以下のようなアクションを通じて、「自社の理念とは何か?」を見つめ直すところから始めてみましょう。

- 創業者や現経営者に、「なぜこの会社を始めたのか」「何を守り、何を大切にしてきたのか」を語ってもらう

この問いかけをきっかけに、経営の“原点”が言葉として表れます。できれば録音や動画などに残しておくと、後継者だけでなく社員にも共有しやすくなります。

- 現在の経営方針と、創業時の想いとの接点を探る

理念は“守るべきもの”であると同時に、“時代に合わせて進化するもの”でもあります。今の経営がどのように理念とつながっているかを整理することで、言葉と行動の一貫性が見えてきます。

- 後継者や次世代とともに、理念を「再定義」する場を設ける

次の世代がその理念を「自分の言葉」として語れるようになるには、自ら理念を理解し、再解釈するプロセスが欠かせません。家族会議や幹部合宿などを活用し、「これからの私たちの理念は何か?」を話し合う機会をつくりましょう。

- 理念を“見える場所”に置く、伝える工夫をする

社内掲示物、パンフレット、ホームページ、朝礼や研修での読み上げなど、さまざまな場面で理念を「目に見えるもの」「口にされるもの」として活用していくことが、自然な定着につながります。

理念の再確認は、家族の対話のきっかけにもなり、企業文化の再構築にもつながる大きなチャンスです。何か特別なドキュメントを作るよりも、まずは“語ること”と“共有すること”から始めてみてください。

次回予告

ファミリービジネスが時代の変化に対応し、次世代へとバトンをつなぐには、理念や文化の継承だけでなく、企業としての“成長戦略”をどう描くかが極めて重要です。とくに近年は、事業環境の変化スピードが早く、既存の事業モデルだけに依存していては企業の持続性が揺らぐリスクも高まっています。

次回は、「ファミリービジネスの成長戦略:イノベーションと新規事業展開」をテーマに、家族経営の強みを活かしながら成長を実現するためのヒントをご紹介します。

たとえば、こんな疑問にお答えします:

- 既存事業の強みを活かしながら、どうイノベーションを進める?

- 新規事業を始める際、ファミリービジネスならではの注意点とは?

- 多角化はリスク?チャンス? 成功の分かれ道はどこか?

- 次世代が挑戦できる“舞台”をどう用意すればよいのか?

▶ 次回はこちら:

「ファミリービジネスの成長戦略:イノベーションと新規事業展開」

理念や文化を継承するだけでなく、“未来を切り開く力”をどう育てるか。ファミリービジネスの持続的成長を支える戦略を、実践的にお届けします。ぜひご期待ください。

ファミリービジネスマネジメントオフィス

シニア・プライベートバンカー

平野 泰嗣

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMオフィス)からのご案内:

「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。

小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。

経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。

👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら