人材を育てる:ファミリービジネスの組織づくりと人材育成の戦略

~公平な制度が、組織の信頼をつくる~

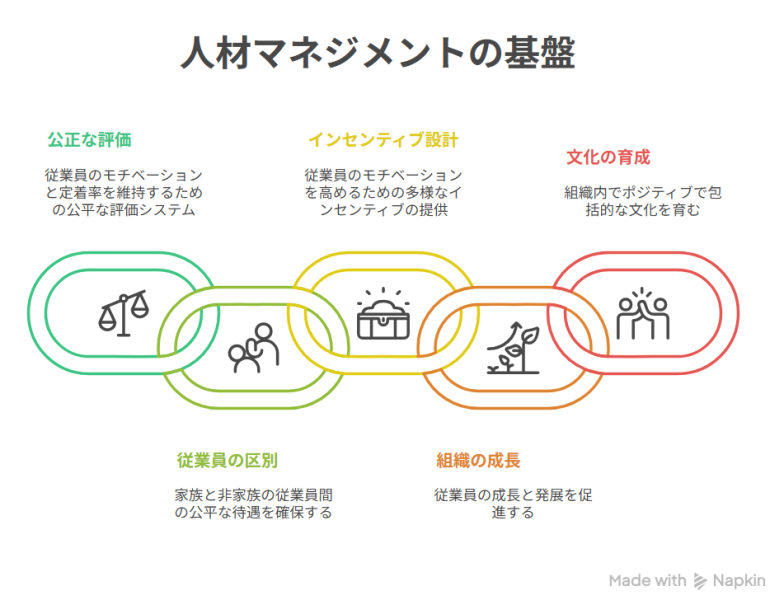

ファミリービジネスにおいて、家族と非家族が共に働く組織では、「人材のマネジメント」が企業の信頼と成長を支える要となります。本記事では、評価制度やインセンティブ設計、家族従業員と非家族従業員の公平性確保の方法に加え、“人が育つ組織”を実現するための教育制度や文化づくりについても詳しく解説。人事の仕組みから企業文化まで、持続可能な組織をつくる実践的なヒントをお届けします。

なぜ今、人材管理が重要なのか?

ファミリービジネスにおける経営課題の中で、事業承継や成長戦略と並んで、近年ますます重要性が高まっているのが「人材のマネジメント」です。とくに、家族と非家族が混在する組織においては、単なる業務遂行のマネジメントにとどまらず、「どう評価されるのか」「なぜそのような人事が行われるのか」という、評価や処遇の根拠となる“信頼の設計”が、社員のモチベーションやエンゲージメント、さらには定着率に大きな影響を与えます。

実際の現場では次のような構造的な違いが存在します。

- 家族従業員は経営層との距離が近く、意思決定に関わる機会や裁量を得やすいため、自然と権限や情報の偏りが生まれやすくなります。

- 一方、非家族従業員は、組織の将来像や自身のキャリアパスが見えにくく、報われないのではという不安や不満を抱きやすい傾向があります。

こうした状態を放置してしまうと、「家族だけが優遇されている」「どれだけ頑張っても結局は報われない」といった不信感が組織に蔓延し、やがては優秀な人材の流出、社内のチームワークの分断、組織の士気低下といった深刻な問題に発展しかねません。

だからこそ今、「公平性のある制度」と「納得感のある運用」を軸とした人材マネジメントの見直しが、ファミリービジネスにとって不可欠なのです。企業の継続と発展には、事業モデルの刷新や後継者育成と同様に、「社員が安心して働き、長く活躍できる仕組み」が欠かせません。経営の“見える化”は、人材マネジメントから始まります。

家族従業員と非家族従業員の違いをどう扱うか?

ファミリービジネスにおいては、「家族か否か」によって、与えられる役割やキャリアの見通しに差が出やすい構造になっています。これは、血縁者が創業者や経営者の信頼を自然と得やすく、意思決定に関わるポジションや情報にアクセスしやすい傾向があるためです。

しかしその一方で、「家族だから昇進できる」「血縁がないと経営層になれない」といった空気が蔓延すると、非家族従業員からの不信感が高まり、組織全体の健全性が損なわれます。優秀な人材が「自分には未来がない」と感じれば、その企業で長く働こうという意欲は削がれてしまうでしょう。

反対に、「家族であっても役割は実力で評価される」というルールが社内にしっかりと浸透していれば、従業員は「公正な競争がある組織」として信頼し、家族経営ならではの一体感を築く土台となります。

- 家族従業員には、「立場の特権」ではなく「役割にともなう責任感と説明責任」を意識づけることが必要です。

単に“後継者候補”という肩書きで組織を歩むのではなく、自らが行動や成果で信頼を築く立場にあることを明確にしなければなりません。 - 非家族従業員に対しては、「この会社でどう成長し、どう報われるのか」という明確な道筋を見せることが大切です。

キャリアパスや昇進基準、給与の決定方法などを言語化し、説明責任を果たすことで、納得感と安心感が生まれます。

このように、家族か否かではなく、「役割」「責任」「成果」に基づいて人を評価し、処遇する方針を徹底することが、経営の持続性と組織文化の質を高める鍵となります。家族と非家族の境界を“見えない特権”ではなく、“公平な期待と信頼”へと置き換えることで、より強固で魅力的な組織が育っていくのです。

評価制度とインセンティブ設計の工夫

評価基準の明確化とフィードバックの仕組み

職種や職階ごとに明確な評価項目を設定することは、組織全体の納得感とモチベーションを左右する重要な要素です。単に「頑張った」「結果を出した」という曖昧な評価ではなく、成果(定量評価)と行動・姿勢(定性評価)の両面からバランスよく測る基準を設けることで、社員は“自分が何を期待されているのか”“どこを伸ばすべきか”を具体的に把握できます。

また、目標設定のタイミングや評価面談を年に1回だけで済ませるのではなく、定期的な1on1面談や中間レビューを通じて、すり合わせとフィードバックを繰り返す仕組みを整えることが重要です。こうした継続的な対話があって初めて、「評価されていない」という不満が予防され、本人の成長実感につながります。

ファミリービジネスでは、とくに「上司=家族」の関係になることも多いため、感情や親しさに流されず、評価項目に基づいたプロセスがあることが、組織の信頼を支える基盤になります。

家族従業員も同じ評価制度に組み込む

家族従業員が「特別枠」として制度の対象外になっていると、それだけで組織に不公平感が生まれます。日常の頑張りが正当に報われないと感じる非家族従業員の間には、「どうせ家族しか評価されない」といった諦めや疎外感が広がりやすくなります。

そのため、家族従業員であっても、他の社員と同じ評価軸で評価される仕組みを明示的に取り入れることが必要です。むしろ、家族という立場に甘えるのではなく、「家族だからこそ厳しく見られている」という意識と行動が、組織の信頼をつくる力になります。

たとえば、評価項目の共有、360度評価の一部導入、社外アドバイザーによる面談支援などを取り入れることで、家族従業員自身も納得のいくプロセスを踏み、成長につなげることができます。

多様なインセンティブ設計と成長機会の提供

インセンティブといえば給与や賞与といった金銭的報酬がまず思い浮かびますが、それだけでは長期的なモチベーションの維持には限界があります。特に若手社員や中堅層は、「自分が成長できているか」「将来に展望が持てるか」を重視しており、報酬だけで動機づけることは難しくなっています。

そこで、金銭報酬に加えて、裁量権の拡大、リーダー経験の付与、プロジェクト参加、専門スキルを学べる研修の提供といった、成長につながるインセンティブを組み合わせて設計することが重要です。

また、社内表彰や「ありがとうカード」のような小さな承認の仕組みも、社員の心理的な満足感やエンゲージメントを高める効果があります。

多様な価値観を持つ従業員が増えるなかで、“一律”ではなく“選べる”インセンティブを導入することで、組織の柔軟性と持続力が高まります。ファミリービジネスのように小回りのきく企業こそ、こうした柔軟な運用を先行して取り入れやすいという強みを活かすべきでしょう。

特に若手や次世代社員にとっては、「どれだけ給与が高いか」よりも、「この職場で自分が成長できるかどうか」が働く動機の中心になるケースが増えています。そのため、日常業務をこなすだけではなく、新しいことに挑戦できる環境や、スキルアップを実感できる場があるかどうかが、入社後の定着やキャリア継続の鍵を握ります。

こうした成長機会の有無は、社員の自己肯定感や職場へのエンゲージメントにも大きな影響を与え、結果的に組織全体の活力や創造性を左右します。学びや挑戦の「土壌」をあらかじめ整えておくことこそが、未来のリーダーを育て、企業の持続的な発展に直結する要素となるのです。

“人が育つ組織”をどうつくるか?

教育制度とキャリア設計をどう構築するか?

年次や役職、スキルレベルに応じた教育プログラムの整備はもちろん、中長期のキャリアパスを可視化することで、従業員は「この会社でどう成長できるのか」「何を目指して努力すればよいのか」が明確になります。外部研修や自己啓発支援、階層別研修などを組み合わせることで、多様な成長スタイルに応える柔軟な育成体制が実現できます。

後継者だけでなく“組織全体”が育つには?

リーダー候補の育成に偏るのではなく、現場で働くすべての従業員が「自分も成長できる」と感じられる風土を醸成することが重要です。たとえば、業務改善プロジェクトへの参画や、若手社員による提案制度などを導入することで、日常の中で“挑戦と成長”が起こりやすくなります。このような取り組みは、企業全体の底上げと一体感を生み出すきっかけとなります。

“学習する組織”に必要なマインドと仕組みとは?

変化の多い時代においては、過去の成功体験だけに依存するのではなく、常に学び、柔軟に修正できる組織力が求められます。失敗を責めるのではなく、そこから学びを得る“心理的安全性”を整え、定期的な1on1や振り返りの場、ナレッジを共有する社内プラットフォームなどの仕組みを構築することが必要です。

このような“学習する組織”を実現することで、ファミリービジネスは、過去からの価値観を活かしながらも、新しい知識や人材を取り込み、しなやかに進化し続けることが可能になります。

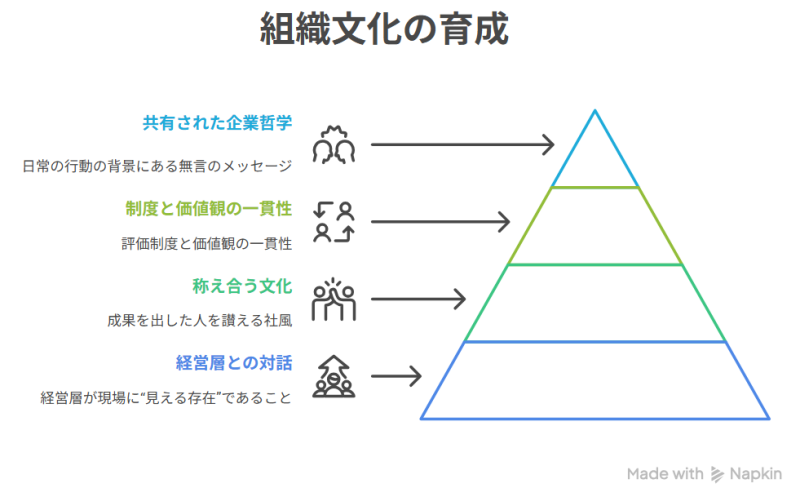

組織文化を育てるために大切なこと

人材制度や評価の仕組みが整っていても、社員が「この会社で働き続けたい」と感じるかどうかは、最終的には制度そのものよりも、“どんな会社でありたいか”という価値観が共有されているかどうかにかかっています。

経営層と現場の距離を縮める日常的な対話

月に一度の全体ミーティングや、社長・幹部による現場巡回、朝礼でのメッセージ発信など、経営層が現場に“見える存在”であることが、風通しのよい組織をつくります。「経営者が何を大切にしているか」が伝わると、社員はその価値観を共有しやすくなります。

家族・非家族を問わず称え合う文化づくり

成果を出した人や挑戦した人を、立場や血縁に関係なく讃える社風は、組織全体の士気を高めます。社内表彰、サンクスカード、社報での紹介など、日常的に「頑張った人が報われる」仕掛けをつくることで、行動指針が“文化”として定着していきます。

制度と価値観を一貫させたメッセージ発信

経営理念や行動指針に沿った評価制度や報酬体系があれば、社員は「会社の言っていることと、やっていることが一致している」と感じ、納得感が生まれます。こうした一貫性が、価値観を“形にする”文化づくりのベースとなります。

企業の文化とは、建前やスローガンではなく、日常の行動や判断の背景にある無言のメッセージです。それが共有されたとき、社員は単に“雇われている”のではなく、“共に会社をつくっている”という実感を持つようになります。

“人の心が育つ企業”とは、そうした文化を意識的に耕し、日々の実践で少しずつ積み上げていく企業のことなのです。

次のステップ:人事評価制度を見直してみよう

制度や仕組みをつくることは大切ですが、それ以上に重要なのは、それが現場にとって「納得できるもの」になっているかどうかです。ファミリービジネスにおける人材マネジメントでは、「誰をどう評価するか」に加え、「それがどのように伝わり、どんな行動変容を促しているか」が問われます。

- ✅ 家族従業員と非家族従業員の間に、期待や扱いの差が混在していないか?

→ 暗黙の了解や前例踏襲になっていないかをチェックし、立場にかかわらず役割と評価が一致しているかを検証します。 - ✅ 評価の基準やフィードバックの仕組みは、現場ときちんと共有されているか?

→ 単に人事側や経営層が把握しているだけでなく、従業員一人ひとりが「自分は何を期待されているのか」「どう頑張れば評価されるのか」を理解できていることが重要です。 - ✅ 報酬・役職だけでなく、成長や挑戦をどう評価しているか?

→ 結果主義だけでなく、過程や挑戦そのものをどう評価し、次への意欲につなげるか ―― インセンティブ設計の柔軟さも問われます。 - ✅ 育成に必要な仕組みや時間が、きちんと確保されているか?

→ 教育は「空いた時間でやるもの」ではなく、組織の持続的な成長の“投資”です。制度やスケジュールの中に育成の位置づけがあるかを確認しましょう。

こうした問いを定期的に見直すことで、“制度が生きている”状態を保つことができます。制度とは固定されたルールではなく、会社のステージや組織の成長に合わせて進化するものです。

“人を活かす仕組み”こそが、企業の未来をつくる力になります。今日からできること ―― それは、まず一つの問いを持ち、一つの対話を始めてみることです。そこから、次の成長が始まります。

次回予告

ファミリービジネスは、単に「事業を継ぐ」ことだけでは続きません。外的な変化に柔軟に対応し、不測の事態にも揺るがない体制をどう築くか ―― これはどの企業にとっても避けて通れない課題です。

- 経営者が不在になったとき、事業はどう回るのか?

- 突然の相続や資産の分散に、今から何ができるのか?

- 株式や重要なノウハウの流出をどう防ぐか?

- BCP(事業継続計画)は策定できているか?

▶ 次回はこちら:

「ファミリービジネスの持続可能性とリスク管理:不測の事態に備える経営戦略」

“何かあったときに困らない”だけでなく、“何があっても、ずっと続けていける”企業へ。

次回も、実践的な視点でお届けします。どうぞお楽しみに。

ファミリービジネスマネジメントオフィス

シニア・プライベートバンカー

平野 泰嗣

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMオフィス)からのご案内:

「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。

小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。

経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。

👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら