ファミリービジネスの成長戦略:イノベーションと新規事業展開

~理念と文化を継承しながら、次の時代を切り拓く~

市場や働き方の変化が加速する中、ファミリービジネスにとっての成長戦略は避けて通れないテーマです。本記事では、既存事業の進化、新規事業への挑戦、次世代が主役となる承継の工夫など、理念を大切にしながらも変化に対応するための実践的なアプローチを紹介。経営を守るだけでなく、未来を切り拓く視点について考えてみましょう。

なぜ今、成長戦略が必要なのか?

ファミリービジネスは、長年にわたり地域や取引先、社員との強い信頼関係を築いてきたことから、安定感のある経営を続けている企業が多く見られます。確かな実績と堅実な経営は、外部環境が変化しても簡単には揺らがないという自信につながっているかもしれません。

しかし、その安定性が「変化への対応の遅れ」や「成長意欲の鈍化」につながってしまうケースも増えています。とくに近年は、市場ニーズの変化、デジタル化の進展、環境・社会課題の重要性、そして働き方やキャリア観の多様化といった、経営を取り巻く要素が急速に変わり続けています。

こうした動きに対応できなければ、いかに優れた製品やサービスを持っていたとしても、競争から取り残され、次世代への事業承継や企業の持続的な成長が危うくなってしまう可能性があります。

理念や企業文化を大切にすることは、ファミリービジネスにとって何よりも誇るべき強みです。しかし、それだけでは変化の激しい現代を乗り越えることはできません。“守るべきものは守りながら、変えるべきものは勇気をもって変えていく”という柔軟さが、これからの時代の成長戦略には不可欠なのです。

成長とは、単に売上や規模を拡大することではありません。理念を次世代に根づかせ、新しい挑戦を通じて価値を創出し続ける力を育てること――それこそが、ファミリービジネスに求められる「未来につなぐ経営」の核心です。

既存事業の強化とイノベーション

ファミリービジネスは、長年にわたって地域社会や取引先、顧客との間に築き上げてきた「見えない資産」――信用、文化、関係性を大きな強みとしています。これらは数字には現れにくいものの、他社には簡単に真似できない競争優位性を生み出し、大手企業とは異なる独自のポジショニングを可能にします。

しかし、どれほど信頼関係が強くても、時代の変化に応じた対応がなければ、顧客のニーズや期待は少しずつ離れていってしまいます。継続的に選ばれる存在であるためには、伝統に甘えるのではなく、時代に即した変化を積極的に取り入れていくことが求められます。

顧客ニーズを再確認し、サービス内容を再構築

固定観念にとらわれず、顧客の声や市場の動向を丁寧に拾い上げることが、サービスや製品のリニューアル、提供方法の見直しにつながります。たとえば、長年地元客に親しまれてきた和菓子店が「若年層の来店が減っている」と感じたとき、SNSでのアンケートや店頭ヒアリングを通じて「手土産よりも、自分用に買える小包装や洋風の味が人気」という声を発見。それを受けて、「一口サイズの和スイーツ」や「カフェ併設でのイートイン提供」にシフトすることで、若い層の新規顧客を獲得したケースがあります。

ITやデジタルツールの導入による業務効率化

販売管理、顧客管理、経理といった業務の効率化は、ファミリービジネスでもすぐに取り組める改善領域です。

たとえば、手書きの伝票やExcelで管理していた顧客情報を、クラウド型の顧客管理システム(CRM)に移行するだけでも、リピート率の向上や販促の的確化に効果があります。建設業の中小企業では、案件ごとの原価管理をクラウドで“見える化”した結果、利益率が大きく改善したという例もあります。

経理業務でも、クラウド会計ソフトの活用によって、領収書の管理、請求書の発行、決算作業などが自動化・効率化され、作業時間の大幅な短縮につながります。これにより、事務担当者の負担が軽減され、業務全体の生産性向上にも効果が期待できます。

サステナビリティや地域貢献を経営戦略に組み込む

持続可能な社会に貢献する姿勢は、顧客や地域住民からの共感と信頼を得るだけでなく、採用力や社員の誇りにもつながります。

たとえば、地元の農産物を使った商品開発を行う食品製造業では、「地元産だけを使った無添加シリーズ」を打ち出し、地域の農家と共創するブランド戦略で県外ファンも獲得した事例があります。

また、製造業であれば、太陽光パネルや再生可能エネルギーへの切り替え、資材の再利用などの取り組みを“見える化”してPRすることで、環境に配慮する企業姿勢が消費者に伝わり、企業ブランドの強化に寄与しています。

「これまでのやり方」だけに固執せず、“次の時代の当たり前”を柔軟に取り込んでいく姿勢こそが、ファミリービジネスにとってのイノベーションの出発点です。

それは決して大きな投資を必要とするものではなく、日々の仕事の中に潜む小さな変化から始めることができるのです。

新規事業展開のポイント

新規事業は、ファミリービジネスにとって単なる「売上の多角化」だけでなく、企業に新たな風を吹き込み、次世代が主体的に経営に関わる舞台としても大きな価値を持ちます。特に、事業の成熟期に入った企業では、新しいチャレンジが組織に活力を与えるきっかけとなります。

しかし、勢い任せの拡大や、感覚的な投資判断は大きなリスクを伴い、失敗した場合には本業にまで影響を及ぼしかねません。そこで重要なのが、「本業の強みを生かしながら、現実的に展開する」という視点です。

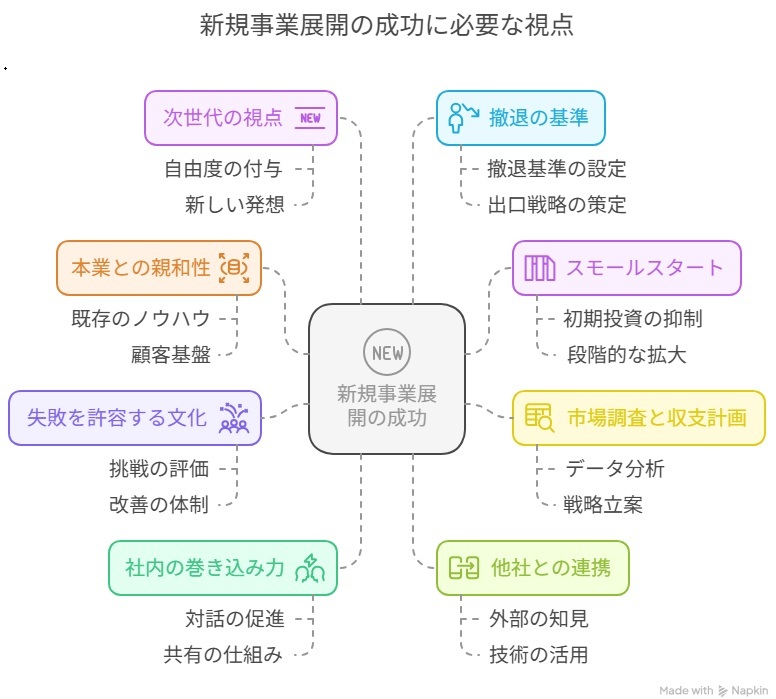

新規事業を成功に導くためには、以下のようなポイントを押さえておくことが非常に重要です。

本業との“親和性”を重視する(ノウハウ・顧客基盤を活用)

既存の事業資産――たとえば顧客との関係性、営業ネットワーク、製造・提供ノウハウ、ブランド認知など――を最大限に活かせる分野を選定することで、リスクを抑えながら新しい挑戦が可能になります。

たとえば、製造業がその技術を活かしてBtoC向け製品を開発したり、飲食店がレシピと顧客基盤を活かして冷凍食品事業に乗り出すといった展開が考えられます。

小さく始めて、仮説検証を繰り返す(スモールスタート)

一度に大きな投資をせず、小さなスケールで試験的に始めることが肝要です。

たとえば、まずは社内のリソースで商品を試作し、知人ネットワークやSNSを通じて限定販売し、顧客の反応を見ながら改良を加える。このように、「つくって、出して、聞いて、直す」のサイクルを短期間で回すことで、現実的なニーズをつかみやすくなります。

市場調査や収支計画を緻密に行い、感覚的な判断を避ける

「このアイデアならいけそう」「他社もやってるから大丈夫」といった感覚に頼るのではなく、客観的な市場調査やシミュレーションに基づいた意思決定が不可欠です。

事業コンセプトがどれほど斬新でも、ターゲット市場や価格設定が適切でなければ、採算が取れない可能性が高くなります。可能であれば、第三者の視点(コンサルタントや商工会議所の支援)を活用するのも有効です。

失敗を許容する文化と仕組みを整える(心理的安全性の確保)

新しい事業に挑戦するには、失敗を責めず、むしろ「学びの機会」として受け止める風土が不可欠です。特に後継者や若手が新規事業を担う場合、過度に失敗を恐れる環境ではチャレンジが起きにくくなります。

たとえば、社内ベンチャー制度の導入や、チャレンジ失敗事例を共有する「失敗事例勉強会」なども有効です。

このように、新規事業は「未来を切り開く挑戦」であると同時に、次世代の成長機会や企業文化の進化にもつながる重要なプロセスです。たとえすぐに成功しなくても、試行錯誤のなかで得た知見は、企業の知的資産として蓄積されていきます。

成功する事業承継の鍵:未来に挑戦できる“舞台”をつくる

ファミリービジネスにおける事業承継は、「バトンを渡す」だけで完了するものではありません。単に“引き継ぐ”ことだけに焦点を当ててしまうと、次の世代が本来持つ力を発揮する機会を奪ってしまう恐れがあります。

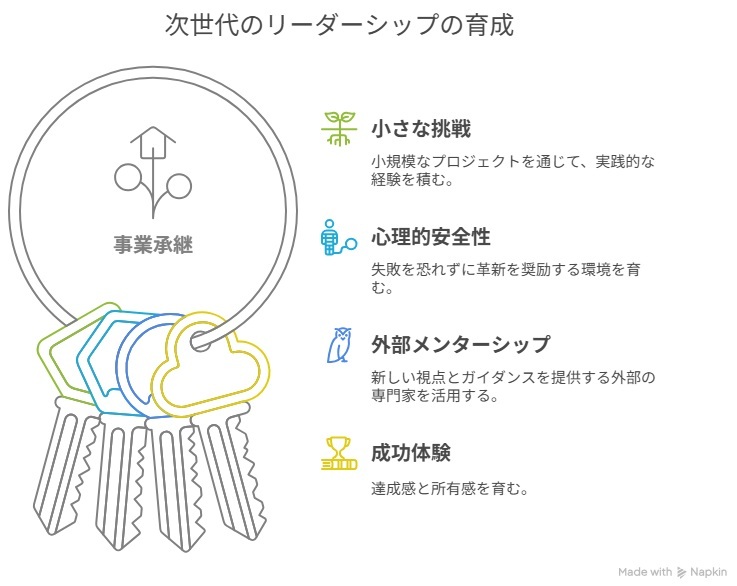

本当の意味での承継とは、「受け継ぐ」と同時に「発展させる」ことを可能にする環境づくりを含みます。次世代が経営の一員として、自らの手で新しい挑戦を重ねる中でこそ、経営者としての視点と覚悟が育ちます。

つまり、「継いだものを守る」ことと、「自らのビジョンで創る」ことが両立できるような舞台を用意することが、次世代育成における最大の鍵なのです。

以下に、未来へ挑戦できる“舞台”づくりの具体的なポイントを紹介します。

小さな挑戦から始められるプロジェクトの設計

大規模な新規事業や経営判断をいきなり任せるのではなく、まずは小規模なプロジェクトや新しい企画の立案・実行など、「小さな責任と成功体験」を積み上げられる仕組みを整えることが有効です。たとえば、自社ブランド商品の企画やSNS運用、新たな販路開拓などは、比較的低リスクで裁量が発揮しやすい分野です。

失敗しても再挑戦できる環境(心理的安全性)

挑戦には必ずリスクが伴いますが、「失敗してもキャリアを否定されない」「自分らしくチャレンジできる」という安心感がなければ、次世代は思い切った行動ができません。失敗を共有し合う文化、フォローアップの仕組み、そして先代が見守る姿勢が、次世代の成長を後押しします。

外部人材やメンターによる伴走型支援の導入

家族間だけでの指導では、感情のもつれや対話の限界が生じやすくなります。そこで有効なのが、第三者(社外メンター、アドバイザー、同世代の経営者など)によるサポートです。外の視点で助言をもらいながら、自らの意思で判断・実行する経験が、経営者としての自立性を育みます。

成功体験を積ませることで「自分の会社」という実感を育む

たとえば、小さな改革が社内で評価されたり、新たな売上が生まれたりすることで、次世代経営者は「この会社を自分が動かしている」という当事者意識を持ち始めます。この“自分ごと化”が、モチベーションや責任感の原動力となり、次の大きなチャレンジへとつながっていきます。

事業承継は、単なる形式やポストの引き継ぎではなく、「想いと可能性を託すプロセス」です。次世代にとってその想いが、挑戦という行動で実感できるようになったとき、企業は守りから攻めへ、そして次なる成長ステージへとシフトしていけるのです。

次のステップ:自社の成長戦略を見直してみよう

ファミリービジネスが持続的に発展していくためには、「これまで通り」だけでは不十分です。変化の時代においては、自社のリソースや文化を活かしながらも、未来に向けた“戦略的な問い”を立てることが第一歩になります。

以下のような視点から、自社の成長の可能性を見直してみましょう。

- 既存事業で、改善や進化が必要な部分は?

製品やサービスは「売れているから大丈夫」と思い込んでいないでしょうか?品質・価格・提供スピード・アフターサポートなど、時代や顧客ニーズに照らして、変化が必要なポイントが潜んでいないかを棚卸ししてみましょう。 - 今の市場以外で、自社の強みが活きる分野は?

現在の業界や地域以外でも、自社の技術・ブランド・人材が活かせるフィールドがあるかもしれません。「少しだけズラす」「視点を変える」といった発想で、新たな市場や用途を探ってみるのも成長の鍵です。 - 後継者や次世代が挑戦できるテーマはあるか?

新しい価値観やスキルを持つ次世代が、経営に参画する機会はありますか?既存事業の枠にとらわれない新しい取り組みやチャレンジを、若手がリードできるようなテーマを設定することで、組織に活力が生まれます。 - 本業との相乗効果が期待できる新規事業は?

まったくの異業種ではなく、「顧客」「ノウハウ」「インフラ」を活かせる事業領域であれば、比較的リスクを抑えながら拡張できます。たとえば、「製造業 × 健康・食」「小売業 × 地域福祉」など、複合的な可能性を考えてみましょう。

次回予告

次回は、ファミリービジネスの承継と持続的な成長において、最も本質的かつ戦略的なテーマである「人材育成」に焦点を当てます。

「誰が経営するか」だけでなく、「どのような組織が育っていくか」は、企業の未来を大きく左右する分岐点です。

- 経営者や後継者だけでなく、幹部・社員がともに成長するには?

属人的な指導や経験則に頼らず、全社的に成長を支える文化をどう築くか? - OJTだけに頼らない、育成の仕組みと評価制度とは?

日常業務の中で育てるだけでなく、教育体系やキャリアパスの見える化をどう設計するか? - 世代交代と同時に、“組織を育てる”視点をどう持つか?

個人の交代ではなく、「学習する組織」へと進化させるには何が必要か?

▶ 次回はこちら:

「人材を育てる:ファミリービジネスの組織づくりと人材育成の戦略」

経営者が変わっても企業が成長し続ける――その鍵は“人づくり”にあります。

“人が育つ企業”が、未来を創ります。次回もどうぞお楽しみに。

ファミリービジネスマネジメントオフィス

シニア・プライベートバンカー

平野 泰嗣

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMオフィス)からのご案内:

「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。

小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。

経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。

👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら