ファミリービジネスのリーダーシップとは? ~ 経営者の役割と後継者育成の実践ポイント ~

本記事は、ファミリービジネスの経営者交代における「リーダーシップの本質」と「後継者育成の実践方法」を徹底解説。単なる役職の引き継ぎではなく、企業文化や信頼の承継が重要であることを伝え、成功事例や育成ステップ、事業承継を“プロジェクト”として進める視点を紹介します。経営と所有の分離、社内外との信頼構築を踏まえ、自社の未来に向けた準備に役立つ実践的な一記事です。

なぜ「リーダーシップ」と「後継者育成」が重要なのか?

ファミリービジネスにおける経営者の交代は、単に「トップが変わる」という出来事ではありません。

それは、企業に深く根付いた文化・価値観・意思決定の枠組みを再構築するプロセスでもあり、事業の継続性と信頼性を大きく左右する重要な転換点です。

特に、創業者や二代目経営者が長年にわたり企業の屋台骨としてリーダーシップを発揮してきた場合、その影響力は社内文化や経営スタイル、意思決定のスピード・質にまで浸透しています。

こうした企業では、「人が変われば、会社が変わる」というほど、リーダーの交代はインパクトが大きくなります。

後継者がどのような人物で、どのように選ばれ、どのような準備を経て引き継ぎを行うかによって、企業が次の時代に成長できるか、それとも混乱に陥るかが決まるといっても過言ではありません。

しかし、現実には多くの企業で次のような課題が見受けられます。

- 「任せたい気持ちはあるが、まだ頼りない」と感じ、つい後継者へのバトンタッチを先延ばしにしてしまう

- 「子息・子女だから」「創業家の血を引いているから」といった理由だけで適性を十分に見極めず、安易に任命してしまう

- 本業に追われる中で、後継者の育成にかける時間・体制・計画が十分に確保されない

その結果、引き継ぐべき時に引き継げない、任せたがうまくいかない、社員や取引先が不安を抱える――といった深刻な事態に発展することもあります。

経営者交代は企業にとって避けられないテーマであり、「いつかではなく、今から」準備を始める必要がある重要な経営課題です。

本記事では、ファミリービジネスの特性を踏まえたリーダーシップのあり方を見直し、後継者をどのように育て、どのように承継を進めるべきかを、実例や実践的なポイントとともに丁寧に解説していきます。

ぜひ、自社の未来を見据えるためのヒントとしてお役立てください。

ファミリービジネスに求められる「リーダーシップ」とは

リーダーシップ=強さや指導力だけではない

ファミリービジネスにおけるリーダーに必要な資質は、単なる「ビジネススキル」や「意思決定力」だけではありません。

企業の存続と成長を担うためには、目に見える実務能力に加えて、“見えない資質”が極めて重要になります。

具体的には、以下のような特性が求められます。

- 家族や社員との信頼関係を築ける人間性

→ 人間関係が密なファミリービジネスでは、コミュニケーション力や誠実さ、柔軟な対応力が、組織の安定に直結します。 - 企業の価値観・文化を体現する存在であること

→ 創業時から受け継がれてきた理念や行動指針を理解し、自らの言動でそれを社員に浸透させる姿勢が不可欠です。 - 経営と所有を分けて考えられる判断軸

→ 感情や家族的な関係に流されず、企業の利益と公正性を軸に判断・実行できる「経営者の視点」が必要です。 - 過去を尊重しつつも、変化を恐れず未来を描ける力

→ 伝統や歴史を大切にしながらも、時代の変化や新しい価値観に柔軟に対応できる“変革への意志”が求められます。

これらの要素を兼ね備えたリーダーは、「トップダウンで指示を出す存在」ではなく、家族・社員・取引先・株主・地域社会など、多様なステークホルダーの“つなぎ役”として、企業の中核に立つことができます。

たとえば、社員にとっては「安心してついていける存在」であり、株主にとっては「信頼して任せられる存在」、そして家族にとっては「誇りと共感を持てる存在」であることが理想です。

つまり、ファミリービジネスのリーダーとは、単なる経営者ではなく、信頼・価値観・ビジョンを統合し、企業を“次の時代へ橋渡しする”存在であると言えるのです。

後継者育成のプロセスと成功事例

後継者育成に近道はない

ファミリービジネスにおいて後継者育成は、「ポストを与えて終わり」では決してありません。

むしろそこからがスタートであり、企業の未来を託す人物を育てるためには、少なくとも5〜10年にわたる長期的かつ段階的なプロセスが必要です。

単にビジネススキルを学ばせるだけではなく、「組織を背負う覚悟」や「経営者としての視座」「家族・社員・社会からの信頼」を一歩ずつ積み上げる必要があります。

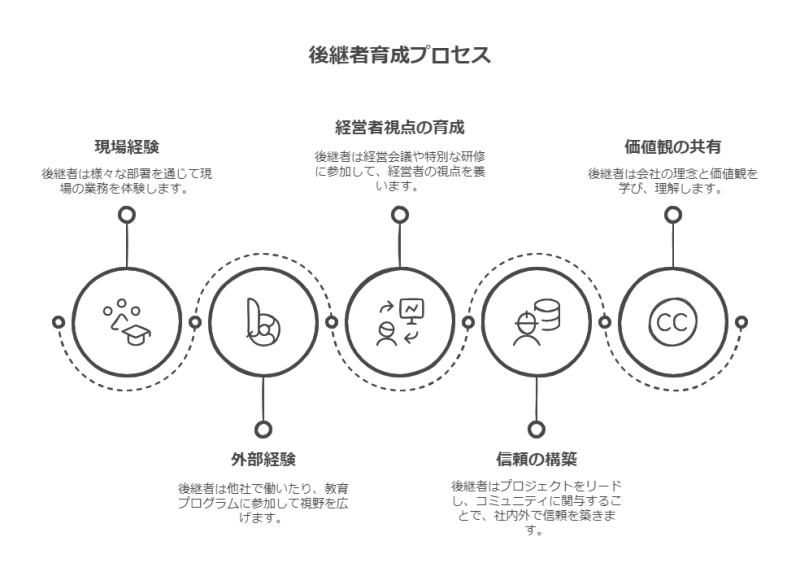

成功しているファミリービジネスでは、以下のような育成ステップを丁寧に実践しています。

- 現場経験を積ませる

営業、製造、経理、人事、企画など複数の部署をローテーションし、現場の苦労・顧客との接点・従業員の働き方を自ら体感させる。

→「上から見て指示を出す」のではなく、「中から見て動かす」経営感覚が養われます。 - 外部経験を持たせる

あえて他社で働かせたり、留学やMBA取得、異業種交流を通じて「井の中の蛙」にならない視野を広げる。

→ 経営環境の変化に対応できる柔軟性と、社内外からの信頼を得る“実績の裏付け”になります。 - 経営者視点を養う学習機会を設ける

経営会議へのオブザーバー参加、ファミリービジネス専門の勉強会や外部研修への派遣、税務・法務・財務の基礎教育など。

→ 経営者として必要な「多面的な判断力と責任感」を段階的に身につけます。 - 社内外からの信頼を醸成する機会をつくる

社内でのプロジェクト主導や、地域イベント・業界団体での登壇などを通じて、徐々に“顔”を売っていく。

→ 社員や取引先、地域社会が「この人なら任せられる」と思える環境を整えます。 - 経営理念・価値観の共有を徹底する

創業者の想い、会社のルーツ、受け継いでほしい文化をストーリーとして伝え、言語化・可視化していく。

→ 短期的な数字だけでなく「会社の魂」を次世代に引き継ぐことができます。

こうしたプロセスは、後継者の“実力”と“納得感”を同時に育てるために不可欠です。

育成とは単なる指導ではなく、「経験の場をつくり、責任を持たせ、成長を見守る経営者の覚悟」でもあります。

成功事例:家業を「事業」に進化させた後継者

ある地域密着型の製造業では、創業家の長男が後継者候補に選ばれました。

しかし、いきなり家業に入れるのではなく、まずは外資系のコンサルティング企業で5年間勤務。

ビジネスの基礎体力を身につけた上で、30代で自社に戻ってきました。

復帰後は、営業部門からスタートし、総務・人事・経理といったバックオフィス業務にも携わる「全社ローテーション」を2年かけて実施。

その過程で社内の構造や人材の強み・課題を実地で学んでいきました。

また、社内では創業者である父親が「語り部」となり、創業の精神や大切にしてきた価値観を丁寧に言語化し、後継者と経営幹部で共有する場を定期的に設けました。

その後、後継者は新しい製品ラインの開発プロジェクトを主導し、地元の大学と連携したイノベーションで新市場を開拓。

これにより社員からの信頼を獲得し、経営承継はスムーズに完了。

現在は、社外のネットワークも活かしながら「地域のリーディングカンパニー」としての地位を着実に築いています。

このように、「育てながら任せる」という段階的なプロセスを設計し、後継者に適切な機会と責任を与えることで、ファミリービジネスは発展を目指す土台を築くことができます。

スムーズな事業承継を進めるためのポイント

1. 経営と所有の分離を明確にする

ファミリービジネスでは、「株主=経営者」であるケースが多いですが、必ずしも同一人物が両方の役割を担う必要はありません。

企業の成長と持続性を重視するのであれば、「経営」と「所有」を切り分ける」視点が極めて重要です。

特に、後継者がまだ若い、あるいは経営者としての経験や資質が十分でないと判断される場合には、次のような分業構造が現実的かつ有効です。

- 経営は外部から招聘したプロ経営者や、内部で育てたナンバー2に任せる

- 所有は家族が引き続き保持し、ガバナンスや価値観の維持に注力する

- 経営と所有の間に明確なルールを設け、相互に尊重し合う体制を構築する

こうした分離を進めるうえでは、次のような具体策も有効です。

- 経営者としての資質が不十分な場合は、ナンバー2や幹部の育成も並行して進める

→ 後継者が最終的に経営を担うまでの「橋渡し役」として、組織を支える人材の存在は非常に重要です。 - ガバナンス体制の整備

→ 取締役会に社外役員やファミリー以外のメンバーを含め、意思決定を多角的にチェックできる体制を構築します。 - ファミリーは「経営の監督と支援」の立場に徹する

→ 日常の経営判断に口を挟むのではなく、経営方針や理念の共有、長期ビジョンの策定に集中することで、干渉による混乱を防げます。

「家族の感情が経営に干渉するリスク」を大幅に低減でき、企業の健全な成長を支える基盤が整います。

2. 世代交代は「プロジェクト」だと捉える

事業承継は、単なる役職や株式の譲渡ではなく、企業のアイデンティティそのものを未来に引き継ぐ大きなプロジェクトです。

とくにファミリービジネスでは、経営交代にともなって次のような変化も伴います。

- 社員や取引先との信頼関係の再構築

- 経営方針や組織文化の見直し

- ファミリーの役割や立ち位置の再定義

したがって、「いつか交代する」のではなく、マイルストーンを設定した“計画的なプロジェクト”として承継を設計することが不可欠です。

たとえば、以下のようなステップで整理しておくと、社内外への説明責任も果たしやすくなります。

- いつまでに何を引き継ぐのか?

→ 役職(社長、会長など)、株式比率、金融機関との関係、主要取引先への挨拶・信頼継承のタイミングなどを明確化 - どのようなプロセスで信頼を引き継ぐのか?

→ 従業員へのメッセージや対話の場、社内報や外部メディアを通じた広報、顧問や外部専門家を交えたサポート体制の整備 - 現経営者の関与のフェーズ設計

→ 引継ぎ初期は“伴走者”としての役割に徹し、徐々に表舞台から退き、最終的には「相談役」へと移行していく明確なタイムラインを設定

また、引き継ぎの過程で“先代の影”が強すぎると、後継者の自立が難しくなる場合があります。

そのため、段階的に距離を取りながら、「信頼の受け渡し」を戦略的に進めることが重要です。

このように、承継を「見える化されたプロジェクト」として設計・実行することで、家族内の誤解や社員の不安、ステークホルダーからの不信感を未然に防ぐことができ、摩擦や混乱を最小限に抑えることが可能になります。

次のステップ:後継者候補をリストアップし、計画を立てよう

事業承継は、「その時が来たら考える」では遅すぎます。

とくにファミリービジネスにおいては、人間関係・信頼・経験の積み重ねが求められるため、準備に時間がかかるのが現実です。

今後10年の間に、次のようなリスクが想定されます。

- 経営者の急な病気や事故による不在

- 経営環境の大きな変化によるリーダーシップ交代の必要性

- 後継者候補が見つからないまま迎える高齢化

こうした事態に備えるためにも、今この瞬間から“未来に向けた行動”を始めることが極めて重要です。

以下のステップを参考に、自社に最適な事業承継の道筋を描き始めましょう。

- 後継者候補を社内・社外からリストアップする

- 「血縁者=後継者」ではなく、資質・意欲・将来性を重視して広い視野で候補を洗い出す

- 社内の中堅幹部、他業種で活躍する親族、外部からの招聘可能性まで検討の幅を広げる

- 候補者ごとに「強み」「補強すべき点」「周囲の評価」などを整理するとより明確になる

- 育成のための期間・経験・サポート体制を明文化する

- いつから・どの業務を・どんな順序で経験させるのか、スケジュールに落とし込む

- OJTだけでなく、研修、外部講座、メンター制度など多角的な育成設計が効果的

- 計画を文書化することで、現経営者・社員・候補者本人の間で期待値のズレを防げる

- 現経営者と後継者の対話の機会を定期的に設ける

- 事業への想いや理念、経営哲学を「言語化」して伝える習慣をつける

- 非公式な会話の中で、価値観や将来ビジョンをすり合わせておくことが、のちの承継をスムーズにする

- 必要に応じてファシリテーター(第三者)を入れることで、建設的な対話の場を整えやすくなる

- 承継スケジュールの仮設計と共有を始める

- 5年後に株式移転、7年後に代表交代、というように節目を仮で定める

- 社内・家族・金融機関など、関係者にも「方向性の共有」を始めることで、安心感と期待が高まる

- スケジュールは“動かせる前提”でもよいので、まずは「見える化」することが大切

- 専門家のサポートも早めに検討する(税務・法務・人材育成)

- 税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・経営コンサルタントなど、信頼できる外部パートナーを選定

- 相続税対策、株式評価、持株会社の設立、ファミリー憲章作成など、早期からの支援がスムーズな承継を実現します

- 専門家が入ることで、家族間の感情的な衝突も中立的に整理しやすくなります

後継者育成と事業承継は、未来への最高の投資です。

先延ばしにせず、今日から一歩を踏み出すことが、企業の安定と家族の安心につながります。

次回予告

事業承継の成功には、「誰にバトンを渡すか」だけでなく、そのバトンを“どのようなルールでどう渡すか”という仕組みづくりが不可欠です。

次回の記事では、経営の透明性と家族間の信頼関係を支える重要な基盤、 「ファミリー憲章」と「取締役会の活用」 について詳しく解説します。

- ファミリー憲章はなぜ必要なのか?

- 経営と所有を分けるガバナンス体制が、なぜ企業の安定性を高めるのか?

- 社外の視点やプロフェッショナルを経営に取り入れる意味とは?

これからの時代に求められる「家族経営の新しいかたち」を、一緒に考えていきましょう.

▶ 次回はこちら:

「経営の透明性とガバナンス:ファミリー憲章・取締役会の活用」

家族経営に“ルールと仕組み”を取り入れるヒントが満載です。ぜひお楽しみに!

ファミリービジネスマネジメントオフィス

シニア・プライベートバンカー

平野 泰嗣

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)からのご案内:

「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。

小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。

経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。

👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら