ファミリービジネス成功の鍵! 家族・経営・所有のバランスを整える「スリーサークルモデル」とは?

本記事は「成功するファミリービジネス経営」10回シリーズの第2回です。中小企業の約97%が該当すると言われるファミリービジネス。家族・所有・経営の3つの領域が重なることで、強みと課題が共存します。本記事では、それぞれの関係性を可視化し、健全な経営を導く「スリーサークルモデル」の基本と活用法をわかりやすく解説。バランスを取るための実践ポイントや成功事例も紹介し、読者の皆さまの経営改善・承継準備の一助になれば幸いです。

ファミリービジネスが直面する3つの領域の複雑な関係

ファミリービジネスは、「家族」「所有」「経営」という、目的も性質も異なる3つの領域が密接に関係しながら成り立っています。

この3つはそれぞれが企業にとって重要な機能を果たす一方で、利害や価値観のズレが生まれやすい構造的な課題も抱えています。

ファミリービジネスの強みは、家族ならではの信頼関係や長期的なビジョンの共有、そして所有と経営が近接していることによるスピーディな意思決定にあります。

しかしその一方で、次のようなリスクも顕在化しやすくなります。

- 家族間の感情や価値観の違いによる経営方針の対立

→ 世代間、兄弟姉妹間、配偶者間などで経営に対する考え方が食い違うと、方向性のブレや意思決定の遅れが生じやすくなります。 - 所有権の分散による経営権の不安定化

→ 相続によって株式が複数の親族に分散されると、誰が経営権を握るのかが曖昧になり、企業の舵取りが困難になります。 - 経営陣と家族間の利害のズレから生まれるガバナンスの混乱

→ 経営陣は事業の成長とリスクテイクを重視する一方、所有者(多くは家族)は配当や資産防衛を優先しがちです。意見の不一致が続くと、経営の透明性や正統性に疑問が生まれます。

これらの問題は、時間が経つほど複雑化しやすく、表面上はうまくいっているように見えても、水面下で不満や軋轢が蓄積していることも珍しくありません。

このような多層的な課題を俯瞰し、整理し、構造的に理解するために有効なのが、「スリーサークルモデル」です。

スリーサークルモデルは、ファミリービジネスを構成する「家族」「所有」「経営」の3つの視点から、関係性や課題を見える化するフレームワークです。

本記事では、このスリーサークルモデルの基本的な概念から、実際のビジネス現場での活用法までをわかりやすく解説していきます。

自社の現状を客観的に捉え、経営の健全化と将来の事業承継を見据えた準備を始めるための一助として、ぜひご活用ください。

スリーサークルモデルとは?

ファミリービジネスを構成する3つの領域

スリーサークルモデルは、1982年にアメリカの経営学者ジョン・デイヴィスとレン・タゴーリによって提唱された、ファミリービジネスの構造を理解するための代表的なフレームワークです。

ファミリービジネスの複雑さは、単なる「家族経営」という言葉だけでは語りきれません。

このモデルでは、ファミリービジネスを構成する要素を3つのサークル(領域)に分類し、それぞれの関係性と役割を視覚的に整理することができます。

3つの領域とは:

- 家族(Family)

→ 血縁関係や婚姻でつながる親族・家族構成員の集まり。家族の絆や感情、価値観を共有するコミュニティ。 - 所有(Ownership)

→ 企業の株式や資産の所有権を持ち、配当や議決権を通じて企業に影響を与える人々。財産的利益と経営参加の関係が問われます。 - 経営(Business)

→ 実際に企業の運営に携わり、日々の意思決定や事業活動を担う人たち。経営陣、役員、従業員などを含みます。

この3つのサークルが重なり合う部分では、異なる立場や役割を持つ人々が交差し、それぞれの利害や視点が複雑に絡み合います。

たとえば…

- 「家族であり、所有者であり、経営者」

- 「家族であり、所有者だが経営には関与しない」

- 「経営陣であるが、家族でも所有者でもない外部人材」

このように、それぞれの人物がどのサークルに属し、どんな立場で関与しているのかを整理することで、企業内の関係構造を明確に把握することができるのです。

各サークルの役割と特徴

※横にスクロールできます。

| 領域 | 主な役割 | 関与する人 |

|---|---|---|

| 家族 | 家族の価値観・文化の維持と継承 | 血縁・婚姻によってつながる家族 |

| 所有 | 資産・株式の管理、資本利益の確保、配当の分配 | 株主、持分所有者 |

| 経営 | 事業運営、収益創出、日常的な経営判断 | 経営者、役員、従業員 |

このようにスリーサークルモデルは、それぞれのサークルに属する人々の視点や責任が異なることを前提としています。

たとえば、所有者は「財産の保全」を重視するのに対し、経営者は「成長投資」や「事業の拡大」に重点を置く傾向があり、ここに利害の衝突が生まれることも少なくありません。

このモデルを用いることで、

- 誰がどの立場にあり、どんな権限を持っているのか

- その立場によって生じる意見の違いはどこからくるのか

といった、ファミリービジネスならではの構造的な課題を「見える化」することが可能になります。

その結果、感情や経験則だけに頼るのではなく、論理的・客観的な視点から組織改善や承継戦略を考える土台を築くことができるのです。

バランスを欠くとどうなるのか?よくある課題

スリーサークルモデルで示される「家族」「所有」「経営」の3つの領域は、それぞれが独立した役割と責任を持ちながら、企業全体としては密接に関係しています。

しかし、この3領域のバランスが崩れたとき、ファミリービジネスは組織の機能不全や経営リスクの増大といった深刻な課題に直面します。

以下は、実際に多くのファミリービジネスで起こりがちな代表的な問題です。

1. 家族の感情が経営に悪影響を与える

本来、経営判断は論理とデータに基づいて行うべきものですが、家族が関与する企業では感情や人間関係が意思決定に入り込むことが多くなります。

たとえば、以下のようなケースが典型です:

- 「親族だから信頼できる」という理由だけで、経営経験や能力に乏しい家族を役員に登用する

- 世代間での価値観の違いから、新しい経営戦略に対して過度な反対が起こる

結果として、以下のような影響が出ます:

- 組織の人事に対する不公平感が高まり、従業員のモチベーションが低下

- 客観的な評価が通用しなくなり、優秀な外部人材が定着しにくくなる

- 感情的な対立が長期化し、社内の雰囲気が悪化

特に「仲が良いこと=経営がうまくいく」わけではなく、家族の絆をそのまま経営に持ち込むことはむしろリスクになることがあります。

2. 所有権の分散による経営権の不安定化

事業承継や相続の際に、株式が複数の親族へ分散してしまうと、企業の所有構造が複雑になります。

よくあるのが、以下のような状況です:

- 創業者が亡くなった後、複数の子どもが同等の株式を相続し、それぞれが経営に口を出す

- 経営に関わっていない相続人が、「株主としての権利」を盾に配当や報酬の要求を強める

こうしたケースでは:

- 経営に関する意思決定が合意形成に時間を要し、スピード感を欠く

- 所有者の間で対立が起きると、議決権を巡る争いが法的トラブルに発展することも

つまり、所有のコントロールが不安定になることで、経営の軸がぶれやすくなり、会社全体の競争力が低下してしまいます。

また、外部からの投資やM&Aの機会を逃す原因にもなるため、企業の将来に大きな影響を及ぼします。

3. ガバナンスの未整備による不透明な経営

ファミリービジネスでは、経営と所有の線引きが曖昧になりやすく、経営のガバナンス(統治)が形式的になっているケースも多く見られます。

問題となる例:

- 経営者が家族の一存で重要な意思決定を行い、透明性や説明責任が担保されていない

- 配当や役員報酬の決定が、合理的な基準に基づいていないため、所有者間に不信感が生じる

- 会社法上の義務は果たしていても、従業員や取引先が納得する説明ができない状態

このような状況が続くと:

- 社内の信頼関係が崩れ、優秀な人材が流出する

- 社外からも「閉鎖的な経営」「不透明な企業」と見られ、取引機会や金融調達に支障が出る

- ガバナンスの不全が長期化すると、企業の持続可能性そのものが危ぶまれる結果に

経営者と所有者の間に信頼と対話がなければ、ファミリービジネスの根幹が揺らぐことになります。

このように、スリーサークルモデルのバランスが崩れると、目に見える経営問題だけでなく、組織の深部にある人間関係や信頼構造にも影響を及ぼします。

だからこそ、自社の状態を客観的に分析し、どの領域でバランスが乱れているのかを明確にすることが、ファミリービジネスを守り、発展させるための第一歩なのです。

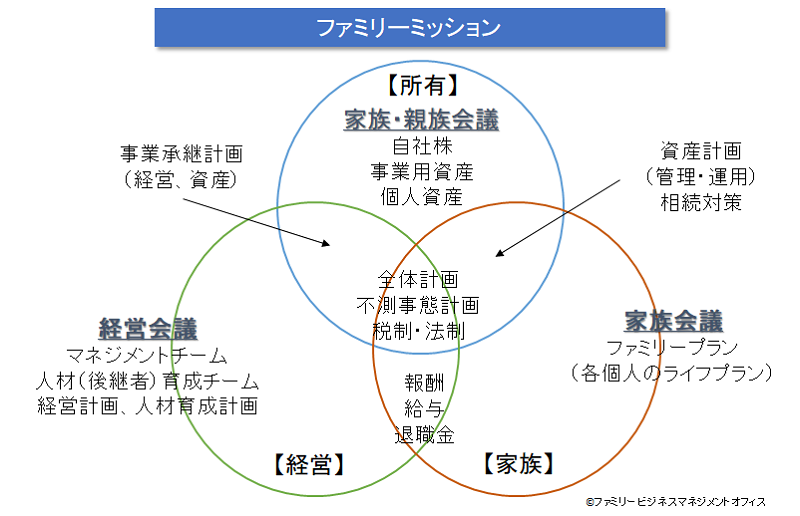

バランスを取るための3つの実践ポイント

スリーサークルモデルを活用することで、ファミリービジネスにおける「家族・所有・経営」の関係性を整理し、課題の所在を明確にすることができます。

しかし、それだけでは十分とは言えません。実際にバランスを取っていくには、戦略的かつ制度的な対応が不可欠です。

以下では、スリーサークルの各領域に対応した、3つの実践的アクションを紹介します。

1. ファミリーガバナンスの整備

●ファミリー憲章(家族憲章)の作成

ファミリー憲章とは、家族が企業に関わる際のルールや価値観、役割分担などを文書化したものです。

家族間の意見のズレや感情的な対立を防ぐための「共通認識の土台」となります。

たとえば、「誰が経営に関与するのか」「どのような基準で後継者を選ぶのか」「財産分与や相続時の原則はどうするのか」といった重要事項を事前に合意し、可視化することで、将来的なトラブルを大きく減らすことができます。

●ファミリーカウンシル(家族会議)の開催

ファミリーカウンシルは、家族間の定期的な意思疎通の場として非常に有効です。

年に1〜2回の開催でも、次のような効果が期待できます。

- 経営に直接関与しない家族にも情報共有ができるため、透明性が高まり、不要な不満や誤解を防げる

- 後継者候補の育成状況や、家族としての経営への期待・懸念をオープンに話し合える

- 家族の結束力を強め、「家族の在り方」も企業の価値として育てていくことができます

2. 経営ガバナンスの確立

●取締役会・アドバイザリーボードの設置

透明性のある経営体制を実現するには、社外の視点を取り入れた組織的な意思決定機関が必要です。

社外取締役や法律・財務の専門家を含めた取締役会やアドバイザリーボードを設置することで、経営判断に客観性と正当性が加わり、株主や従業員、取引先からの信頼が向上します。

また、経営者一人に権限が集中するリスクを防ぐ「牽制と補完の仕組み」にもなります。

●経営と所有の分離

ファミリービジネスでは、経営と所有の境界が曖昧になりがちですが、明確に分けることが長期的な経営安定の鍵です。

- 経営には、実務経験や専門性を備えた人材(家族に限らず)を登用する

- 所有者はガバナンスや財務管理に注力し、経営に過剰に介入しないルールを整える

双方の役割と責任を契約書や合意文書で明文化しておくと、将来の誤解や対立を未然に防げます。

3. 所有構造の見直しと承継対策

●株式の集中化と信託活用

所有権が分散している状態は、意思決定のブレや遅れを生む要因となります。

経営権を安定させるには、可能な限り株式を経営に関与する後継者などに集中させるしくみが必要です。

- 家族信託を活用して、信託契約に基づき議決権を特定の者に集中させる

- 持株会社を設立し、経営権を集約させながら、他の家族には間接的に利益を分配する仕組みにする

これにより、相続後の混乱や権力争いを回避できます。

●相続対策と事業承継税制の活用

承継時の最大の壁は「税金」といっても過言ではありません。

- 自社株の評価や贈与・相続のタイミングを見極め、事前に専門家と連携して納税負担を軽減するスキームを組むことが重要です

- 近年は事業承継税制も整備されており、一定の条件を満たすことで税優遇措置が適用される可能性があります

承継準備は10年単位の長期計画で捉え、事業承継計画書に経営・所有・税制の視点を統合的に整理することが成功のカギとなります。

成功事例から学ぶ、スリーサークルモデルの実践効果

スリーサークルモデルは、単に理論として理解するだけでなく、実際のファミリービジネスに応用することで大きな成果を上げることができる実践的なフレームワークです。

実際、このモデルを積極的に取り入れて成果を上げている企業は少なくありません。

たとえば、ある老舗製造業の企業では、創業家の内部対立による経営停滞をきっかけに、スリーサークルモデルを導入。まず最初に取り組んだのが、ファミリー憲章(家族間の合意書)の策定でした。

この憲章には、以下のような内容が盛り込まれました:

- 家族が経営に関与する際の条件

- 後継者の選定方法と育成方針

- 役員報酬や配当のルール

- 意思決定における合議体制の確保

こうしたルールを明文化し、家族全体で共有することにより、過去に頻発していた「感情的な衝突」を未然に防止できるようになりました。

さらに経営体制の見直しとして、外部から実力あるプロ経営者を登用し、実務の意思決定は経営陣に一任。創業家は経営には直接関与せず、所有者としての立場からガバナンスとビジョンの維持に注力する体制へと移行しました。

その結果…

- 経営判断のスピードと質が向上

- 従業員や外部ステークホルダーからの信頼が高まり、取引の拡大

- 後継者育成も計画的に進行し、社内外での経験を積ませるプログラムが着実に機能

組織全体が、「家族のための会社」から「社会と社員に貢献する企業」へと進化したと言えるでしょう。

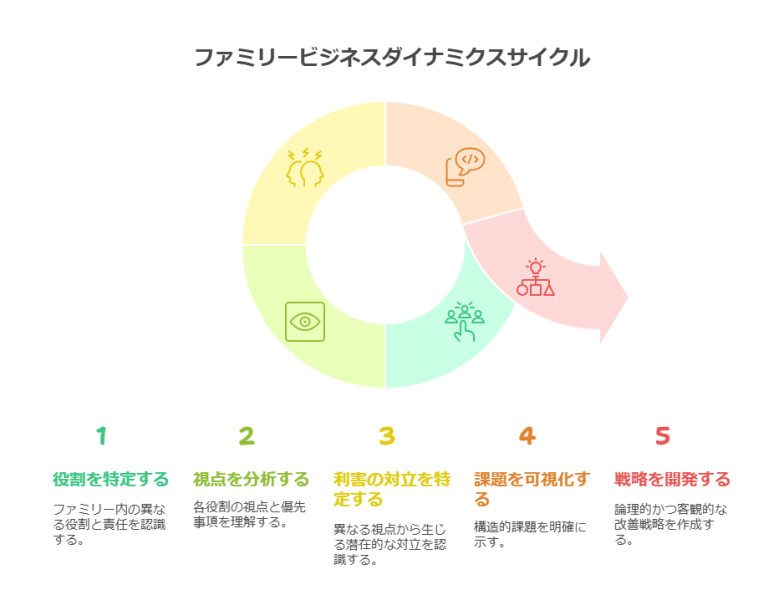

次のステップ:今すぐ取り組むべきアクション

スリーサークルモデルは、家族経営の構造を「見える化」するための強力なツールです。理解するだけではなく、今すぐに自社に当てはめて考えてみることが、変化への第一歩です。

まずは、自社に関与するメンバーや利害関係者を「家族」「所有」「経営」の3つのサークルにマッピングしてみましょう。

誰がどの領域に属しているのか、どこに重複や偏りがあるのかを可視化することで、感覚的だった問題が構造的な課題として認識できるようになります。

次に、以下の点をチェックしてみてください。

- 特定のサークルにばかり権限や課題が集中していないか?

- どの領域に不満・対立・不透明感が多く見られるか?

- 本来分けるべき役割(経営と所有など)が混在していないか?

こうした現状把握をもとに、優先的に対応すべき課題を洗い出すことが重要です。

その上で、以下のアクションを検討してみましょう:

- 家族会議(ファミリーカウンシル)や経営会議を定期的に開催し、意見の擦り合わせや目線の統一を図る

- 必要に応じて、外部専門家(中立のファシリテーターやコンサルタント)を招き、建設的な議論の土台を整える

- ファミリー憲章の策定や改訂、取締役会の強化など、ルールと組織の再設計を進めていく

これらを段階的に取り組むことで、自社のファミリービジネスがより健全で持続的な運営体制へとシフトしていくことが可能になります。

次回予告

次回の記事では、ファミリービジネスにおける中核テーマの一つ、「リーダーシップと後継者育成」にフォーカスします。

- 経営者としての資質とは?

- 成功する後継者育成には何が必要か?

- 世代交代をスムーズに進めるための実践例とは?

単なる承継ではなく、企業を次のステージに引き上げるリーダーを育てるために、経営者が知っておくべき知識と実践方法を具体的に解説します。

▼次回はこちら

「ファミリービジネスのリーダーシップ:経営者の役割と後継者育成」

経営を“つなぐ”だけでなく、“育てる”視点を持つことで、ファミリー経営の未来が大きく変わります。どうぞお楽しみに。

ファミリービジネスマネジメントオフィス

シニア・プライベートバンカー

平野 泰嗣

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)からのご案内:

「うちの会社にも当てはまるかも…」そう感じた方へ。

ファミリービジネスマネジメントオフィス(FBMO)では、家族と企業の未来を大切にした、あなただけの経営支援を行っています。

小さな疑問から、複雑な承継の悩みまで、お気軽にご相談ください。

経験豊富なアドバイザーが、じっくりお話をうかがいます。

👉 お問合せ・初回相談のご予約はこちら